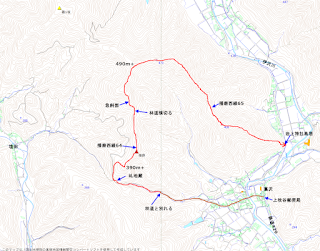

寺前から播但線と並行して県道39号線を走って市川を遡り、渕で北に向かうと、道路脇に関電の赤い「火の用心」が白くなった立て札の後ろに「高星山」という札が掛かっています。ここが登山口です。これは関電の巡視路で、まずは植林の中を登ります。すぐに大河内線一〇鉄塔に着きました。ちょっと展望があります。この先の巡視路はススキの斜面を通っており、荒れ気味です。南の山の鞍部に来ると、巡視路は400m+の小ピークを南に巻き、次の鞍部で南に行ってしまいます。この付近では南側にいくつか林道があります。

この鞍部から西の植林の急斜面を登り始めました。急斜面ですが植林で道があります。標高差50mも登ると一息つけますが、再び急斜面になります。自然林になってもう一息つき、また急斜面を登ると標高600mに近づいてだいぶ楽になりました。地籍図根三角点(黄色いプラスチックの杭)がありました。614m地点の手前には大岩がありました。登っても行けそうでしたが、登山ルートを示すと思われるピンクのマーキングが南側を巻くように付けられていたので、南側を巻きました。それでも少しは岩をよじ登りました。この先にも岩はありますが、あまり障害にはなりません。ただし標高750m付近の岩は倒木があって越えるのに苦労しました。この先にも地籍図根三角点があったようでポールが立っていましたが地面は雪で覆われていました。この付近は傾斜は大きくないのでゆっくり登っていきました。標高860m+では北に曲がり(マーキングがあります)少し下った付近は谷の最上部で水が流れていましたが、雪で覆われて気をつけないと靴がめり込みました。この付近は植林で傾斜も少ないので歩きやすいのですが、この日は雪が10cm近く積もっていました。さらに登って行くとアセビが増えてきます。高星山には2011/04/10と2014/05/03に来ていますが、二回ともアセビで苦労しました。今回は登山道を登っているので、ピンクのマーキングが頼りです。確かにアセビの間を抜ける道があるのですが、マーキングが見つけにくく、次のマーキングを探しにあちこち行ってみる必要があって、かなり時間を使いました。結局はアセビを押しのけて歩く場所もあり、最後もアシビを押しのけて登ると新田三等三角点(1016.33m)のある高星山の山頂に着きました。マーキングに頼らず登るなら、相当の腕力を必要としそうです。山頂からは太田ダムの付近が見下ろせました(写真)。

下山は雪の上に残った自分の足跡を辿って降りていき、足尾滝への道標から足尾滝の方へ向かいました。こちらもマーキングがあるようなのですが、あまり多くはありません。地形が複雑でGPSを見ながら歩きました。植林で見通しが良く、なんとか目的の尾根に乗れて、966mピークに向けて歩きましたが、手前の鞍部から東の植林の斜面の植林を降りました。ここにピンクのマーキングがあったのですが、地籍調査のマーキングでした。それでも方向としては合っています。この付近は2011/08/14に歩いています。960m+付近は木がなく空が見える広場でしたが、雪の下は沼の所もあって、林の方に逃げました。このあとは2011/08/14の逆コースで、アセビの間を抜け、植林を登ると足尾四等三角点(898.55m)がありました。この東はアセビと倒木で苦労しましたが、標高750m付近で東の尾根に行き、植林を南東に降りました。ここは関電の巡視路かも知れません。急斜面ですが作業道があり、大河内線八鉄塔に着きました。大展望があります。

ここからは巡視路で下山しようと思ったのですが、途中で巡視路を見失いました。仕方ないので尾根をまっすぐに降りると、林道に出ました。これを北に歩くと上から巡視路が降りてきており、さらに歩くと下向きに赤い「火の用心」があったので、これを降りました。かなり長く植林を降りて、北に向かった付近で巡視路を見失いましたが、川があり金属の橋が掛かっていたのでこれを渡りました。すると林道があったので下っていくと、北側に鉄塔がありました。これが大河内線九鉄塔ですが、巡視路がここにどう来ているのか、よく分かりません。鉄塔からは北にススキの斜面を上がると林道の折り返し地点で、上がっていくと登り始めた時に通った植林の尾根に出ました。ここから植林を下り、巡視路と合流して400m+ピークの南を巻いて鞍部に出ました。

このまま最初に歩いた巡視路を帰ってもよかったのですが、ついでなので東の植林を登って金属プレートのマガリ石四等三角点(432.9m)を見に行きました。三角点からは北に植林を降りて、ススキを抜けて再び大河内線一〇鉄塔に出ました。あとは巡視路で県道39号線に戻りました。

展望 ★☆☆

藪山度 ★★★

地形図は「長谷」です。