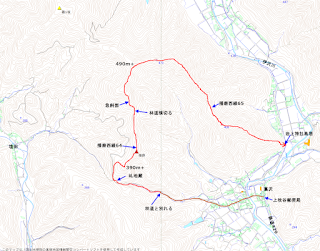

古戦場として有名な三草山ですが、実際に山の上で源平合戦が行われたわけではありません。今回は南の朝光寺から登ってみました。朝光寺の前に、なんの説明もありませんが藪への入口があります。入っていくと笹などが入り混じって生えていますが、切り開きがあります。ピンクのマーキングもありますが、整備された登山道という感じではありません。それでも道を間違えることはなく、登れました。時々展望があります。ひとしきり登った333mピークが権現山です。さらに西寄りに歩き、ちょっと登ると主尾根に出ました。この方が整備された道ですが、意外と岩があります。雨上がりだったので滑らないよう気を付けて西向きに降りていきました。地形図に天狗岩と書かれている付近にベンチがあります。その先に天狗岩と狼岩への南向きの分岐がありますが、地形図の天狗岩とは違って南向きの岩です。天狗岩へ行く途中に天狗岩四等三角点(304.4m)があるので、地形図の方を直すべきなのでしょう。

さらに尾根の整備された道を西に下りましたが、相変わらず岩場は滑り気味でした。233m地点で南は駐車場ですが、北の昭和池に向かいました。少し降りて昭和池に出ると、池の周りに道があります。北の方に歩いて東の谷に出ると堰堤があり、近くに道標があり、池の周囲は昭和池の西周回コースと東周回コース(歩いてきた道)で、東に谷の奥にいくのが炭焼窯跡古道コースでした。ここで古道コースに向かいましたが、ちょっと歩くとマーキングがなくなりました。もう少しよく道を探すべきだったのでしょうが、流れが渡れたので北側に移りました。少し歩くと藪がきつくなってきたので、楽そうな北向きの谷に向かいました。道もマーキングもありませんが、藪山というほどでもありません。途中に炭焼窯の残骸がありました。この谷は奥まで平坦で、最後に少し上がると整備された道がありました。これは昭和池の方から来ているようでしたが、ちょっと東に上ると展望(写真)の良いところがあり、ベンチがありました。ここを東の谷に降りると炭焼窯跡コースへ行くようでしたが、山頂と書かれた方向へ向かいました。よく整備されていますが、山頂に近づくと急斜面の岩場もあって、また滑りそうになりました。東に登って稜線に出て、北に歩けば三草山二等三角点(423.91m)のある山頂です。神社やアンテナもあり、ベンチもある広い山頂です。

下山は稜線を南に降りて、畑コースを降りました。これもよく整備されています。階段が作られていますが、そのほかに旧道と思われる細い道があり、こちらの方が降りやすかったので、もっぱらこっちを歩きました。途中で北に展望があって、新興宗教の巨大な寺院を一望できます(巨大すぎて全景は見えませんが)。最後は口池の前に降りました。寺院の巨大な駐車場にはNot for Climbersと書かれていますが、登山口の脇にも小さな登山者用の駐車場があります。この巨大な寺院に比べると、国宝の朝光寺本堂は質素なものでした。

展望 ★☆☆

藪山度 ★☆☆

地形図は「比延」です。