西脇市と丹波篠山市の境界にある西光寺山へは、2012/08/22、2016/02/06、2016/12/29と登っていますが、今回はGoogleマップに愛の泉という湧き水を見つけたので、そこから登りました。これは2016/12/29の逆コースです。畑谷川沿いから人家の間を抜けて右の道に進み、害獣避けの扉を抜けて林道を歩きました。自動車が通れる道です。愛の泉は道路脇のパイプから流れ出ていました。山の方から引いてきているのでしょう。(写真)

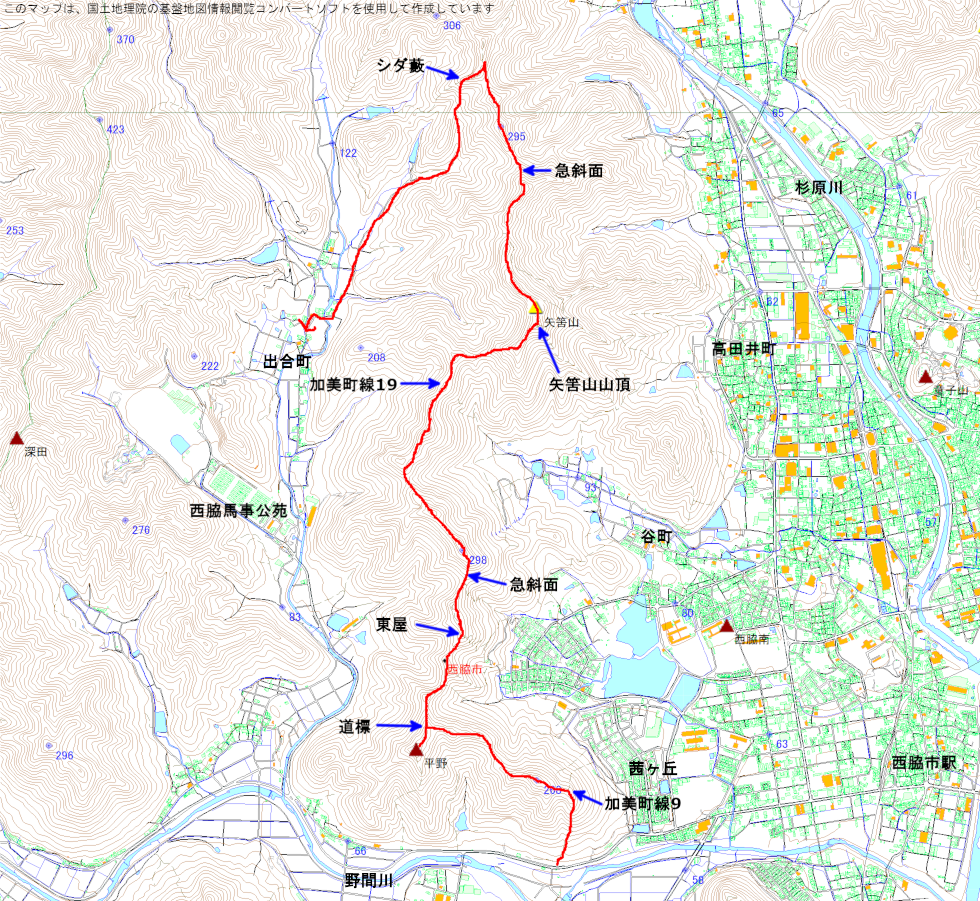

さらに林道を登って行くと谷の名前が書かれた札がいくつかあり、「まちをきれいに」という西脇市の立て札があり(ここが「まち」?)、堰堤がありました。ここは2016/12/29に降りてきた地点です。北寄りの道があり、マーキングもあるので歩きました。堰堤がいくつかあり、階段も作られているので登山道のような感じでした。谷沿いの道を登っていくと、それまで木からぶら下がっていたピンクのマーキングがなくなりました。見上げると植林の間にシダが生えていますが、登れそうなのでシダをかき分けて登って尾根に上がりました。尾根上は少し歩きやすかったのですが、すぐにシダ藪になりました。かなり強烈な藪で、しかも急斜面です。かき分けながら登っていくと、ピンクのマーキングを見つけました。道があるのかと思ったのですが、付近は背丈を越えるシダ藪の急斜面です。しかし道があると信じてシダの下に道らしい地面が見えるところを登りました。しばらく頑張ってマーキングに従って登ると、シダが減って岩が増えてきました。この付近からは2016/12/29に下山した尾根です。そしてようやく大峯四等三角点(617.99m)に着きました。

大峯からはお気楽な稜線歩きとなります。加東市最高峰の加東神山、洞ヶ山など山名の札が掛かっていました。洞ヶ山の北は急斜面ですが、ロープがあって助かりました。そして少し尾根の東側の道を歩き、今田からの登山道と合流しました。ここからはすぐに西光寺山の山頂です。東屋と祠があり、新しい案内板がありました。展望は良好です。西光寺三等三角点(712.71m)があります。

下山は素直に登山道にしました。最初は斜面に溝が掘られており、急なところにはロープがありました。どの木がウバメガシか判らなかったウバメガシの群落を過ぎ、こぐり岩の付近には御奉塔、不動明王参道、行者参道(行者様はおられない)など見るものが多いのですが、まだ道半ばです。最終的には中畑林間ファミリー園に降りますが、右ルートは藪化しているような感じでした。

展望 ★☆☆

藪山度 ★★★

地形図は「谷川」です。