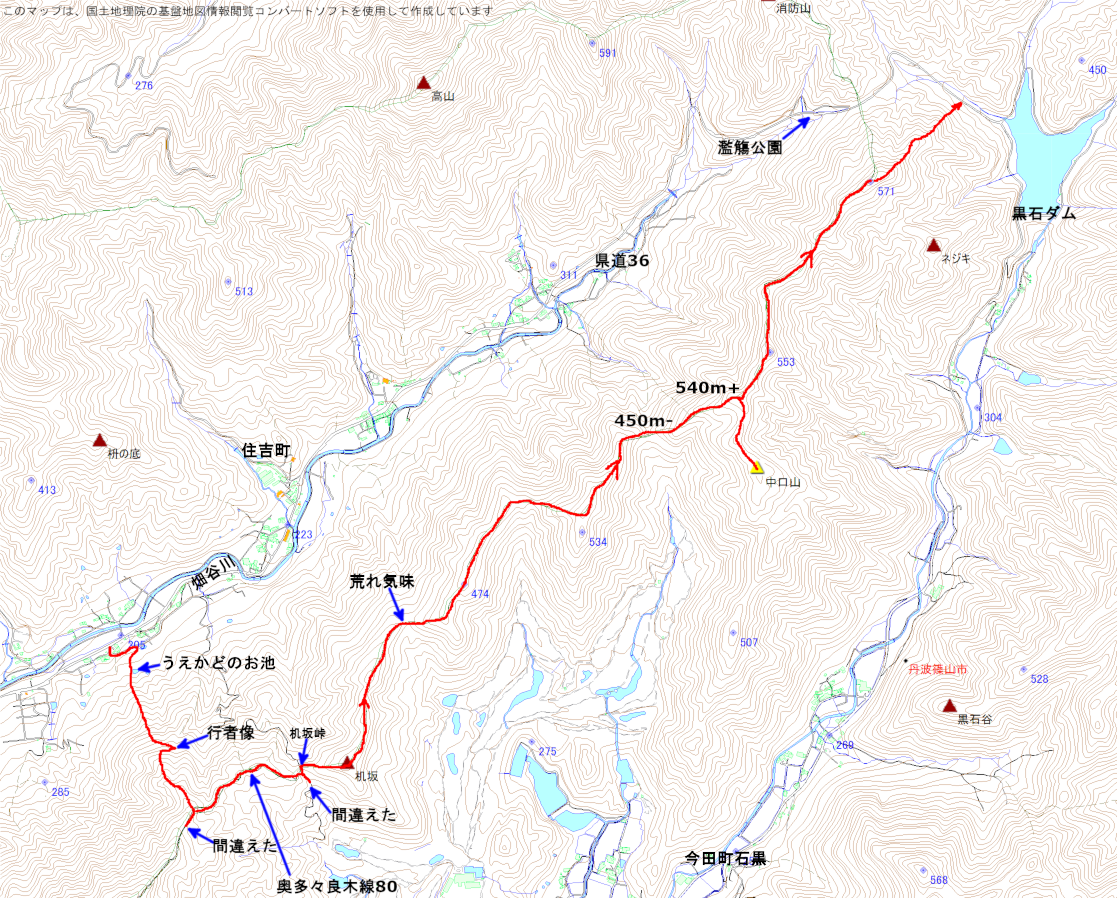

中口山には2016/12/24に東の今田から登っていますが、今回は西側の畑谷川側、それもずっと南から登ってみました。畑谷川沿いに東に県道36号線を走ると、南側に水車の見える所があります。この付近から歩き始めました。山沿いの道を少し東に歩くと、何の表示もないのですが、山に向かう道があります。ここを入りドラム缶のある荒地を抜けて林に入ると、一合目の説明がありました。説明と言っても勝尾汁のことが縦一行に書いてある青い板です。こんな調子の説明板がずっとあって、これが登山道であることは間違いありません。トラロープがずっと張られていますが、落ち葉に隠れてロープを探す必要のあった所も何箇所かあります。いきなり「うえかどのお池」の説明板もあります。斜面にまっすぐに作られた登山道なので、かなりの急勾配です。木に掴まって登るような所もあり、どこに行くのかと思ったら岩の上に行者像がありました(写真)。これが行者山のようです。

行者山には西光寺山への道標があるので、それに従って登りました。これはわかりやすい道でしたが、稜線に合流したところをまっすぐ歩いたら西に行ってしまい、あわてて戻りました。ここは2012/08/22に歩いていますが、防火帯のような広い切り開きのある尾根です。奥多々良木線八〇鉄塔を過ぎて、幅の広い道をそのまま歩いていたら今田の方に下山しそうになり、ここも慌てて机坂峠に戻りました。東に斜面を登っていくと、机坂四等三角点(479.9m)に着きました。細い木に囲まれた、なんとなく寂しげな山頂です。

この先も稜線を北に歩きました。防火帯のように広い切り開きもありますが、ずっと続くわけではありません。尾根が東に曲がる付近の鞍部は伐採された木が転がっていて荒れていました。この付近は自然林を伐採したようなのですが、伐採した木がそのままで、目的がわかりません。474m地点を過ぎて、次に尾根が東に曲がる付近は北に展望がありました。東に斜面を登るとまた幅広い切り開きになりました。いったん450m-の鞍部を過ぎてから登り返し、540m+から南に歩いて、中口山に着きました。中口山三等三角点(555.7m)があります。

中口山から北へは、2016/12/24に歩いた稜線を歩きました。こちらは切り開きはなく、ときどき岩がありますが、少々藪っぽいものの歩きにくいという程ではありません。西に向かって畑谷川沿いが望めました。571mピークまで来て、北側に降りるのは難しそうだったので、そのまま真っ直ぐ北東に斜面を降りました。こちらも落ち葉が滑りやすくて、あまり降りやすい斜面ではなく、立木に掴まって降りました。最後は植林になり、県道36号線に降りられましたが、帰り道は峠まで登りでした。歩きながら見たところでは、濫觴公園に降りるのが正解だったようです。

展望 ☆☆☆

藪山度 ★★☆

地形図は「谷川」です。